近日,高力国际针对北京、上海、广州、深圳和沈阳等地的29个零售物业业主和45个租户进行的调研结果显示,日常客流减少了85%。其中餐饮、零售、休闲娱乐等业态的租户客流量下降最大,七成店铺都暂停营业。营业额因疫情普遍同比下降60%-100%不等。

在零售业态中,百货类公司成为“受伤”最重的企业之一。“预计今年整体营业额会大幅减少20%-30%。”某百货店相关负责人倍感焦虑地说道。而这似乎也成了全国大部分百货店不得不面对的现实问题。

然而,疫情总有过去的一天。当下,饱受重创后该如何实现“触底反弹”,成为困境中的百货人需要重点思考的又一个现实问题。

事实上,不论今年是否会有疫情,零售企业特别是传统百货业终将面临系统转型的艰难局面。

来自国家统计局的数据显示,2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比2018年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。不难看出,百货是增速最低的零售业态。而疫情的到来对处在转型阵痛期的百货业来说,无疑是雪上加霜。

然而,凡事有危必有机。就像1928年美国金融危机催生了连锁超市;1995年日本泡沫经济崩溃后优衣库和便利店得到了发展;2003年非典时期催生了京东等一批线上零售企业。

因此,在和奕咨询创始人、和君商业零售事业部负责人丁昀看来,这次疫情可能会成为零售进化的催化剂,百货业或将催生出更多适应社会发展的创新业态。

谈到危机中的机遇,开源证券分析师黄泽鹏也表示,疫情对外出的限制,反过来会推进消费者对“非接触”类消费业态的认知和使用,并可能由此培育转化为长期的消费习惯,典型案例如生鲜电商。基于这个逻辑,他认为,线上零售(如生鲜电商等)、与“宅”文化相关的消费娱乐(如手游、直播电商)和贴近社区居民的中小型超市(如便利店)等业态值得关注。

不可否认的是,在关注新业态的同时,百货企业亦关心:疫情结束之后一段时间内,消费会呈现怎样的走向?对此,有专业人士指出,2015年6月韩国爆发的中东呼吸综合征(MERS)疫情,对商业所导致的影响与此次疫情存在较大的相似之处,国内商业企业可其参考其消费回升轨迹,预估未来一段时间内的消费走向。

据了解,韩国MERS疫情爆发后,消费者信心指数下跌至99,为2012年末以来最低。疫情当月,韩国大型百货商场和餐饮门店的首周销售额分别同比下滑16.5%和36%,电影票房较2014年同期下滑54.9%,但网上购物交易量同比增长34%。

同年7月28日,韩国政府宣布疫情结束,但市场颓势持续。韩国KOSPI指数持续震荡下跌至8月24日最低点,较5月20日首例病患确诊时已下跌14.5%。

为刺激经济,韩国央行宣布降准,政府推出一揽子计划。韩国知名百货公司纷纷开展大规模打折活动,通过旅游业的回暖吸引游客消费,并于第三季度末基本恢复至MERS疫情前水平。韩国某知名连锁百货发布数据显示,同年9月1日至17日,游客销售额同比增长43%,扭转6-8月负增长局面,增幅恢复到同年1月水平。

在此背景下,专业人士认为,正视困难、树立信心比什么都重要。值得指出的是,消费者和员工是未来销售业务恢复中至关重要的两个环节,因此百货业企业还应建立起与两者之间的信任。

对此,贝恩公司相关负责人解释说,随着疫情发展,零售商所面临的存货短缺和物流压力将会越来越明显。越是这个时候,就越应当信守承诺,在商品的在架率、履约的时效性和商品的质量方面达到顾客的预期。当出现无法达到预期的风险时,需要积极采取措施进行补救或权衡。

在专业人士看来,新型冠状病毒疫情虽在短期内影响了人们的整体消费支出,但后续也会引发大概率的消费反弹,带来一波新的消费潮。

疫情发生时,百货首当其冲受到了影响,然而,在当年6月底,北京大商场的销售额已回复到2002年同期水平。疫情解除后,人们更是展现出了空前的消费热情,因此,从2003年全年来看,“非典”并未造成明显影响。

当然,这与当时的经济发展现状脱不开关系。那时,我国国内经济还处于高速增长期,商业地产尚处于增量时代,后续的增长顺利抹平了“非典”带来的损失。而当下的现实情况是国内经济增速放缓,进入存量时代的商业地产行业只能依靠运营的精耕细作。因此,此时的商业地产人在积蓄精力准备打一场“恢复战”的时候,不能仅依靠消费反弹本身,更应踏实运营,静待成果。

对此,丁昀认为,疫情期间,百货企业就可进一步深化卖场运营,通过对商品的理解和编辑引发消费者共鸣,同时借助线上平台和私域流量稳定业绩。

如广百超市积极宣导顾客减少出行,推广使用线上购物平台。其中,其在京东到家平台上的订单量大幅增加,每天接单量翻倍上升。

丁昀进一步解释说,在特殊时期,微信公众号、微信群往往是“最低成本”的互动维系方式。疫情期,私域流量价值更加凸显。百货企业应借此机会,从门店原有员工里抽调专人做社群的管理、日常维护,确保群的活跃度,从话题量、参与人数(百分比)、转化率等纬度逐步建立考核指标,让卖场的私域流量真正意义上弥补因疫情带来的粘性危机。需要注意的是,门店服务的所有内容都要与线上相结合,实现可查、可看、可反馈,同时,展示形式要全,包括微信群+公众号+小程序裂变。而且在这次疫情后,这一模式应成为实体店铺的标配,用群做沟通,用公众号做常态互动,用小程序实现快速传播和交易。

在运营中,根据零售企业的掌握能力和人力现状,还可结合短视频、直播、音视频教程点播等新兴方式。

在这一方面,银泰百货走在了前头。据悉,疫情期间,银泰百货联合淘宝推出“导购在家直播计划”,实现了“无接触购物”。而且这一新零售模式已初见成效:一名导购直播3小时服务的消费者人数,相当于复工6个月服务的客流。一次直播产生的销售额,相当于在门店上了一周的班。截至目前,首批试点的银泰导购在家直播累计时长已超10000分钟,累计观看量超过10万人次。

很显然,此次疫情成为不少企业拓展线上渠道的战略机遇。资深零售专家顾国建呼吁更多百货企业抓住此次机遇,做好企业资源的线上转移。

经济和社会危机是推动零售业发展的最好动力,每次社会经济危机都伴随着各种商业机会的出现。

首都经济贸易大学教授陈立平认为,在经济危机百业萧条的同时,随着经营成本和交易成本的降低,为一些成长型业态的扩张创造了较好的条件。从某种程度而言,特殊时期是百货业企业进行内部优化的最佳时期。

在这一点上,相较于购物中心,百货店反倒因为联营模式更具优势。在餐饮业集体萎靡的时期,百货可充分吸纳优质品质卫生餐饮。此外,百货企业应该主动思考如何发挥好社区商业的便利性、亲民性,在非常时期起到稳定民心、提升零售商业品牌价值的作用。

同时,百货商场作为人流密集场所,在疫情结束之后应该进一步加强卫生安全环境工作。如确保洗手间的洗手液不间断供应;空气环境加强持续监测和优化;注意卖场卫生死角的清洁维护等,建设一个更加绿色、安全的消费环境。

丁昀从系统赋能方面提出建议。他表示,零售企业应积极做好以激活存量业务为核心的三年系统升级投入,重点在身体素质好的行业精英核心团队的培养、搭建和团队稳定机制上,提高系统赋能能力,倒逼法人治理结构升级和组织效率升级。同时,加强企业文化建设,让文化形成清晰、可迭代的业务流程和制度,并清晰地让品牌、供应商、消费者、员工感知到其差异化。

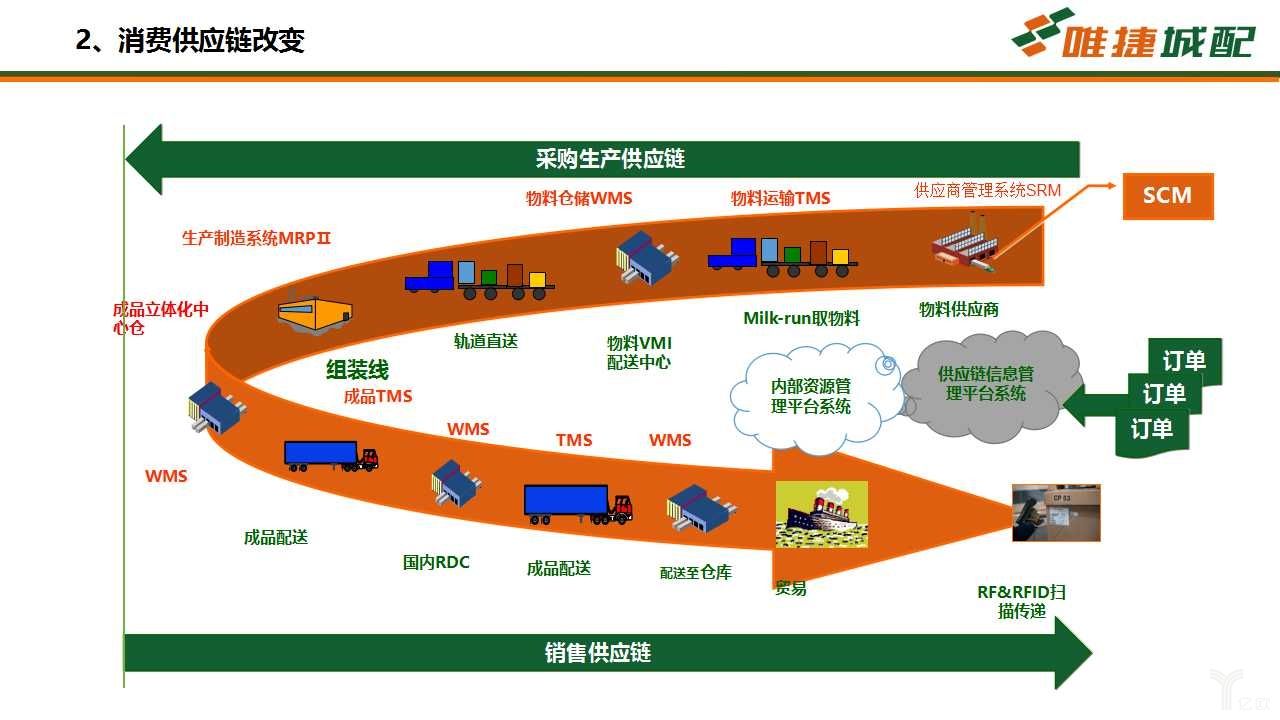

应急能力是企业综合能力的体现,特别是供应链的能力。此次疫情爆发后,部分道路、村庄、大型农贸市集等接连被关,钱大妈、每日优鲜等生鲜电商平台的货源供应受阻,容易陷入库存告急的窘境,而家乐福、沃尔玛等拥有强大供应链的大型商超却能保持着较为稳定的货源供应。不难看出,对于零售企业来说,拥有更强的供应链和存储系统,将是企业突围制胜的关键。

2月11日,钟南山院士在就全国疫情发展趋势、何时迎来拐点、救治难点等问题的回应中指出,根据模型预测,2月中下旬疫情可能到达高峰。但是,到目前为止,疫情拐点无法预测,由返程高峰的防控情况决定。这也意味着,处于“寒冬”中的百货业在何时能够恢复仍然无从预判。

尽管如此,专业人士提醒:百货企业还是应该保持定力,越是在“非常寒冬”,越不能乱了阵脚。同时,坚持以顾客为导向,不以社会责任为噱头,做有温度的企业,把满足顾客需求看作是企业的本能,依靠好的商品和服务赢得顾客的信赖,以迎接“温暖春天”的到来。